こんにちは、プロープル広報のkikuです。

室内で見かける丸くて茶色い小さな虫……

正体がわからないまま、気づくと数が増えている――そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

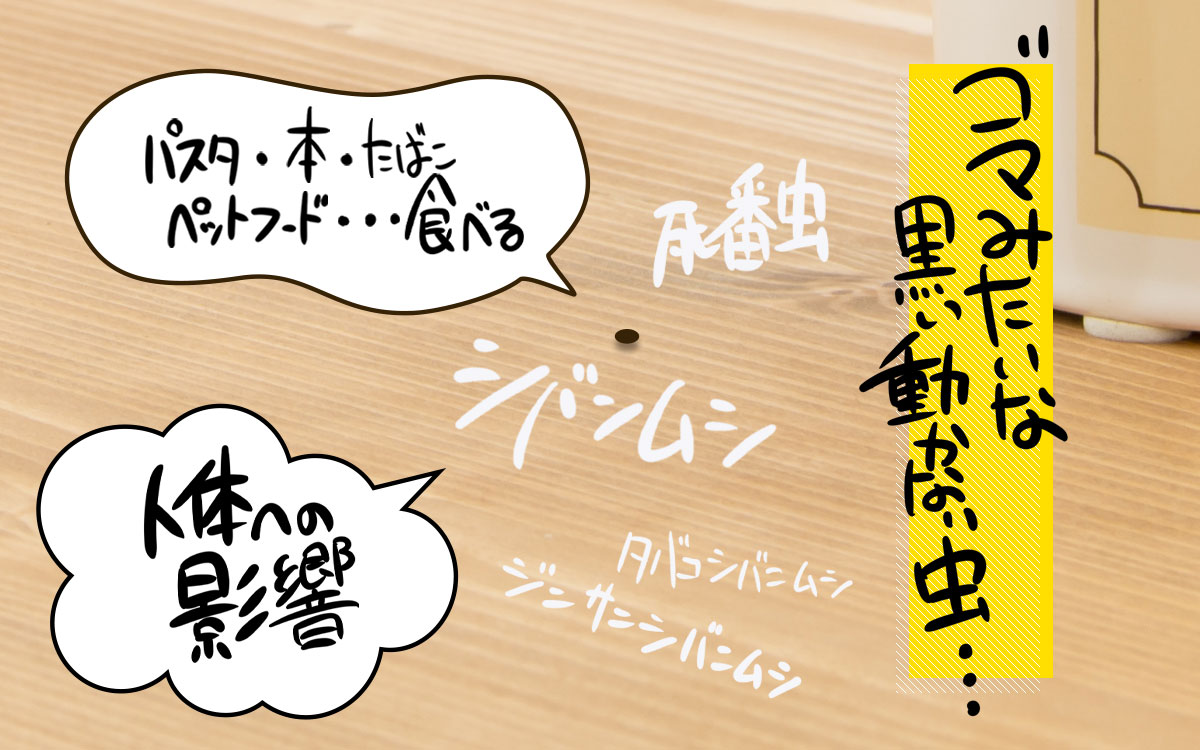

よく見かけるこのなぞの虫、もしかしたら「シバンムシ」かもしれません。

ゴキブリの赤ちゃんと見間違えられることも多いのですが、実はこの虫には、よくある誤解と少し変わった性質があります。

今回のテーマは、そんな小さな侵入者「なぞの虫 → シバンムシ」。

「丸くて茶色い小さい虫」「シバンムシの被害のヒミツと正体とは?」「見つけたときの対処法」をわかりやすく紹介します。

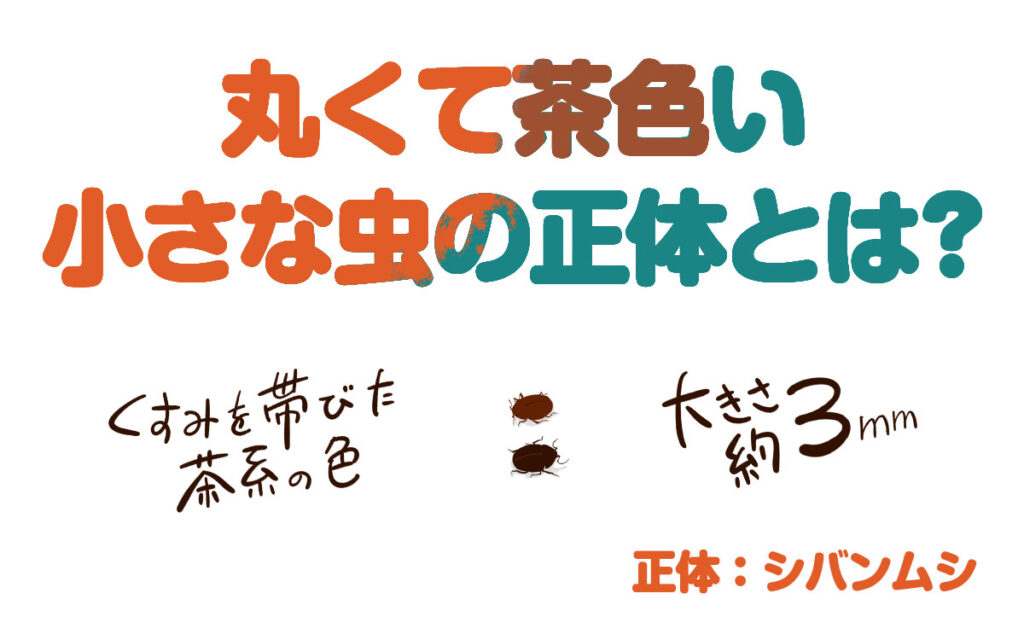

丸くて茶色い小さい虫の正体とは?

家の中で丸くて茶色い小さい虫を見つけると「ゴキブリの赤ちゃん!?」と驚くことがありますが、室内で見られる、この虫の正体は何でしょうか?

その正体とは、「シバンムシ」かもしれません。

ゴキブリの幼体によく間違われることもあり、「シバンムシ」で、見た目が丸くて小さく、黒みがかった茶色で、動きもゆっくりしているため、「羽のないゴキブリの赤ちゃん」に見間違えてしまうのです。

このシバンムシは成虫でも体長わずか数ミリとゴマのように非常に小さく、乾燥した植物質を好む虫として知られています。

ゴマみたいな黒くて動かない虫の正体とは?驚きの生態と基本対策を紹介。

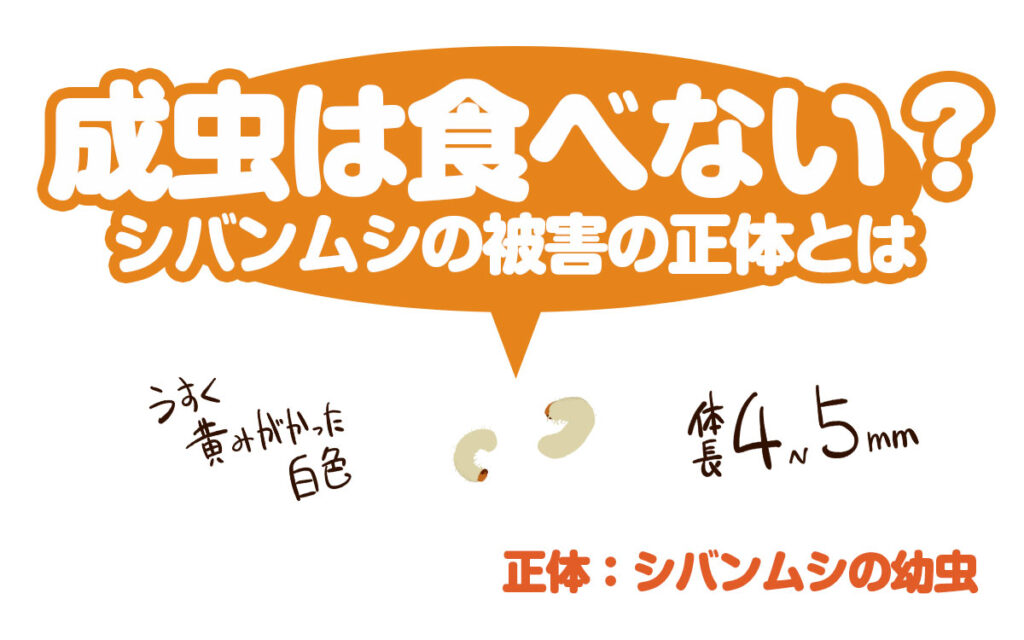

成虫は食べない?シバンムシの被害の正体とは

あらゆる物を食害する虫として知られるシバンムシですが、実はそこに誤解があります。その誤解の正体とは……

正体:シバンムシの幼虫。

シバンムシが実際に食べるのは、幼虫期――いわばシバンムシの赤ちゃんの時期だけです。

この時期の幼虫は、乾燥した植物質や食品、畳、本などの内部に入り込み、そこを食べながら成長します。そのため、外からは気づかないうちに内部がスカスカになっていることもあります。

そして成長を終えた幼虫が成虫になると、外に出るために木材や畳などに小さな穴(脱出口)を開けます。

つまり、家の中で見つけた小さな穴は「食べた跡」ではなく、卵から孵化(うか)した幼虫が成長し、成虫となって外に出たときの脱出口なのです。

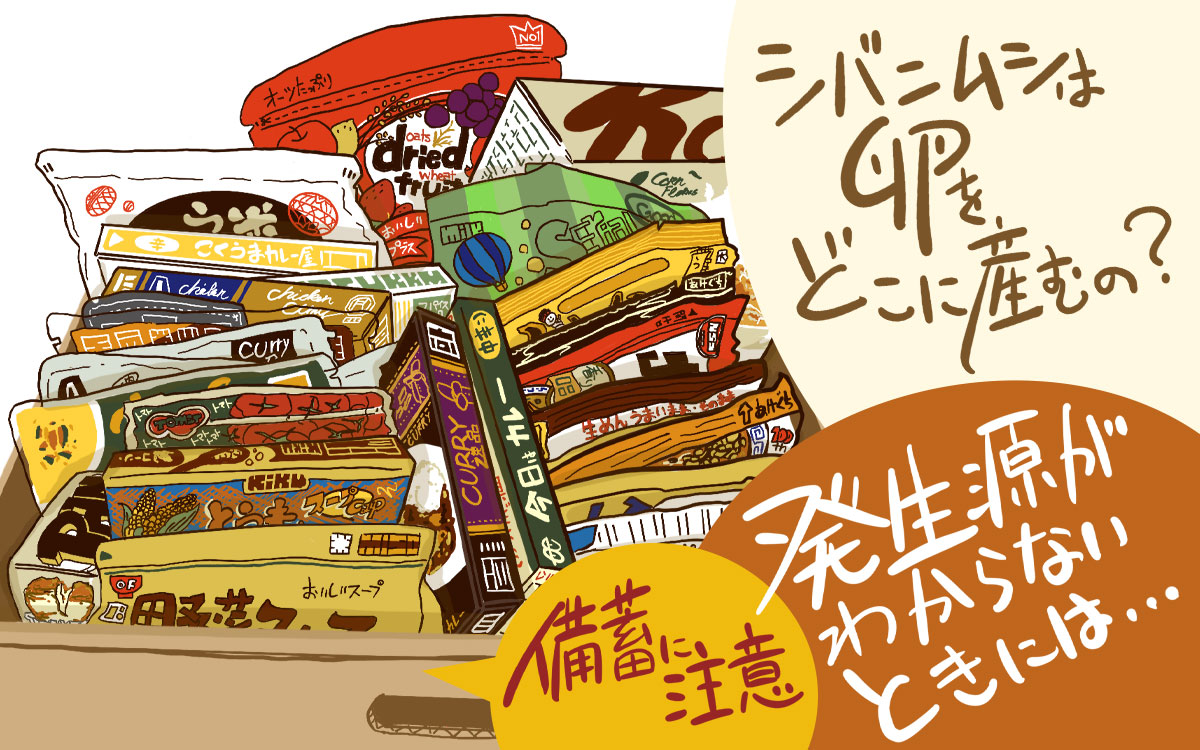

なお、タバコシバンムシなど一部の種類では、産卵のために食品の袋や包装を外側からかじって小さな孔(侵入孔:しんにゅうこう)を開けることがあります。

でも、シバンムシの成虫による被害は本当にないのでしょうか?

シバンムシの成虫による被害とは?

シバンムシの成虫は何も食べないのですが、成虫からも被害をもたらすのでしょうか?

結論:成虫は短い期間に繁殖だけを行い、大量発生の原因になります。

シバンムシの成虫の寿命はおよそ10〜25日ほどと短く、その間は繁殖のために行動します。そのため、対策をしないまま放置すると、卵を産み付けられて新たな発生源となってしまうおそれがあります。

シバンムシは卵をどこに産むの?畳や木材など乾燥した植物質に産み付けますが、見落としがちな発生源の“備蓄食品”の注意点を解説しました。

また、成虫の姿を見かけた時点で、すでに食品や家具などの内部で幼虫による食害が進行している可能性があります。

成虫を見かけたら発生源を探すサイン

シバンムシの成虫を見かけたら、それはどこかで幼虫が育っていたサインです。

成虫は何も食べませんが、羽化して外に出てきたということは、すでにその内部で幼虫が成長していたことを意味します。

シバンムシのサイン

発生源として多いのは、乾麺・粉類・ペットフードなどの乾燥食品、そして畳や家具の内部です。

これらの場所を一つずつ確認し、シバンムシの発生サインとして、脱出口や木のくず、粉状のフンなどがないか点検してみましょう。

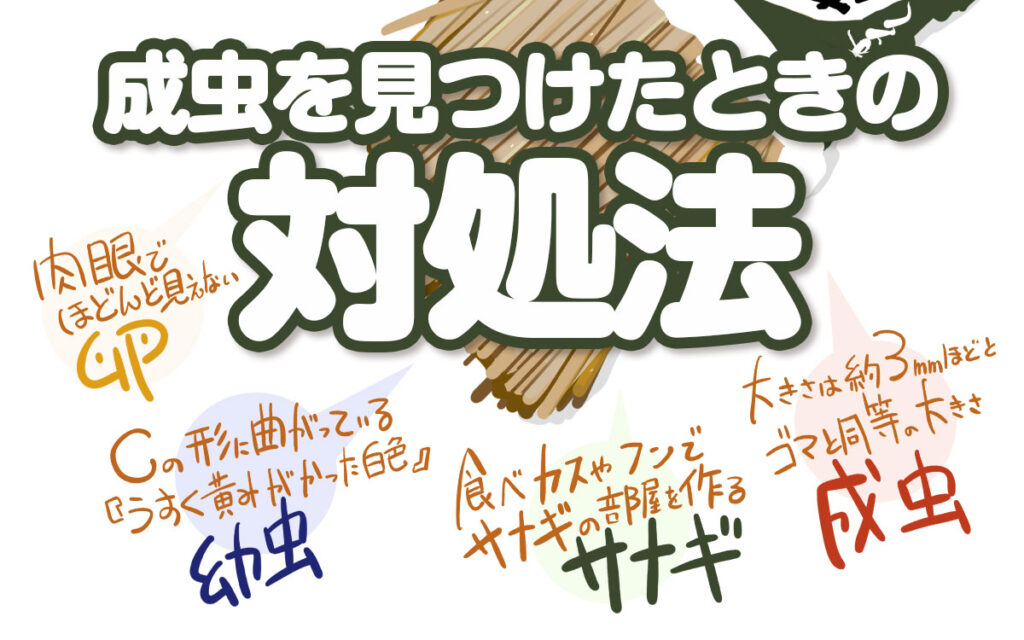

成虫を見つけたときの対処法

成虫だけを駆除しても、内部に卵や幼虫が残っていれば再発します。被害を止めるには、発生源を見つけて取り除くことが何より重要です。

対処法その1:食品編

食品が原因の場合は、加熱処理も有効ですが、アレルゲンの報告もあるため、廃棄をおすすめします。

対処法その2:畳(たたみ)編

畳などの場合は、天日干しや乾燥による処理が表面には効果的ですが、内部に潜んだ個体まで完全に除去するのは難しい場合があります。

状況によっては、発生源そのものの交換や専門業者による処理が必要です。

シバンムシの対処法の基本

シバンムシ類は乾燥した植物質を餌とするため、密閉容器での保管・定期的な掃除・湿度の管理が発生を防ぐ基本になります。

よくある質問

- 家に出る茶色い丸い小さい虫は何ですか?

- 結論:それ、シバンムシかもしれません。

家の中で見かける茶色くて丸い小さな虫の多くは、ゴキブリではなくシバンムシ類(ジンサンシバンムシ・タバコシバンムシなど)です。体長は2〜3mmほどで、赤褐色(せっかっしょく)〜茶褐色(ちゃかっしょく)をしており、丸みのある体とゆっくりした動きが特徴です。また、同じように見える虫として、カツオブシムシ類(衣類害虫)やヒラタキクイムシ類(木材害虫)などもありますが、“茶色くて丸い虫”が複数見られる場合は、ほとんどがシバンムシの成虫です。 - シバンムシの幼虫の駆除方法はあるの?

- 結論:まず発生源を特定し、幼虫を含む物品を処分または加熱処理しましょう。

シバンムシの幼虫は食品や畳、家具、本の内部に潜って育つため、外から薬剤を使っても効果がありません。乾麺・粉類・香辛料・ペットフードなどの乾燥食品が発生源である場合は、アレルゲンの報告があるため食べずに処分するのが安全です。 - 小さいゴキブリにみたいな虫は?

- 結論:それ、“シバンムシ”の可能性が高いです。

見た目は小さなゴキブリのようでも、実際はまったく別の虫で、家庭でよく見つかるのはシバンムシ類(ジンサンシバンムシ・タバコシバンムシなど)です。ただし、同じように見える虫として、ヒラタキクイムシ類・カツオブシムシ類・チャタテムシ類・トコジラミなども挙げられます。それぞれ発生場所や原因が異なり、対処法も違うため、まずはどこから出ているのかを確認することが大切です。

まとめ

- 丸くて茶色い小さい虫の正体:室内で見かける小さな虫の多くは、シバンムシの成虫。

- 被害の正体は幼虫:食べるのは幼虫期のみで、成虫になったら脱出口を開けて外に出る。

- 成虫の役割:短い寿命のあいだに繁殖を行い、大量発生の原因となる。

- 見つけたら発生源を点検:乾麺・粉類・畳・家具の内部を確認し、発生源を取り除く。

- 対策:食品は廃棄、畳は天日干しや加熱乾燥で処理し、食品には密閉保管、畳や家具には清掃で再発を防ぐ。

丸くて茶色い小さい虫の正体はシバンムシですが、この虫が直接食害すると思われがちです。しかし、実際に被害をもたらすのは、その前の幼虫です。

成虫になっているということは、すでにエサを食べて成長した証拠でもあります。

そのエサとなった乾燥した植物質・食品・家具・畳・書籍などは、内部が食べられて空洞になっており、すでに被害が進行した後といえます。

シバンムシの被害は内部で進むため、外からでは気づきにくく、個人での発生源特定や完全な駆除が難しい害虫被害が特徴です。

室内で丸くて茶色い小さな虫を見つけて対処に困ったときは、相談・見積もり無料の当社までご連絡ください。

監修:引田 徹【クリーン計画プロープル株式会社:施工部長】

取材担当:フジテレビ「ライブニュースイット」|BS-TBS「噂の!東京マガジン」|テレビ朝日「スーパーJチャンネル」|日本テレビ「news every.」|テレビ朝日「報道ステーション」|フジテレビ「めざまし8」|テレビ朝日「グッド!モーニング」|テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」|日本テレビ「DayDay.」|TBSテレビ「THE TIME,」|そのほか多数メディア出演対応(順不同)

資格:(公社)日本ペストコントロール協会|(公社)神奈川県ぺストコントロール協会|(一社)日本有害生物対策協会|日本ペストロジー学会|(公財)文化財虫菌害研究所|しろあり防除施工士|建築物ねずみ昆虫等防除業登録|(一社)日本鳥獣被害対策協会|セントリコン・テクニカル・マスターなどその他にも多数の資格を保有

<参考文献>:川上 裕司 ほか、アレルゲン害虫のはなし ―アレルギーを引き起こす虫たち―、朝倉書店、2019、p.160、

<参考文献>:谷川 力 ほか、写真で見る 有害生物防除事典、オーム社、2007、p.200、